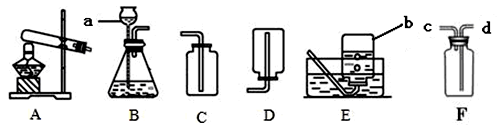

下面是实验室制取和收集气体的装置,请按要求作答:

某兴趣小组利用下图装置探究制取气体的原理、方法及性质。结合装置图,回答问题:

(1)写出图中标号仪器的名称:a: ,b:

(2)实验室准备用高锰酸钾制取比较纯净的氧气,采用的装置组合是 ,该反应的化学方程式为 ;利用氯酸钾和二氧化锰的混合物制取O2后的固体残渣(假定已完全反应),通过以下四步实验操作可回收二氧化锰。正确操作的先后顺序是 (填写选项序号)。

a.烘干 b.溶解 c.过滤 d.洗涤

(3)该小组想用B装置来制取CO2,所用药品名称为 和 ;

该反应的化学方程式为 ;收集 CO2前,如果用F装置中的某种溶液干燥CO2,则该溶液是 ;CO2应从F装置的 端通入。

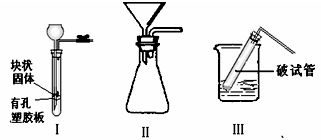

(4)该小组在制取CO2的时侯,发现二氧化碳收集好后,反应仍在发生,所以,他们想设计一个能随时控制反应的发生与停止的装置,你觉得右边Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ装置中能实现上述意图的是 。

(1)长颈漏斗 集气瓶(2)A、E 2KMnO4 加热K2MnO4 + MnO2 + O2↑;bcda(3)大理石,稀盐酸CaCO3 + 2HCl ="=" CaCl2 +H2O + CO2↑ (方程式3分,不写“↑”扣1分,未配平扣1分,两者都缺也只扣1分)浓硫酸 d (4)Ⅰ、Ⅲ

题目分析:(1)根据实验室常用仪器回答,仪器a的名称是长颈漏斗,b是集气瓶。

(2)高锰酸钾在加热的条件下分解,生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,故反应的化学方程式是2KMnO4 K2MnO4+ MnO2+O2↑;由此可知,实验室用加热高锰酸钾固体分解制取氧气的反应属于“固体加热型”,故发生装置要选用A;由于氧气的密度比空气大,且不易溶于水,故可用向上排空气法C或排水法E来收集,但根据题意,要收集比较纯净的氧气,而排水法比排空气法收集要纯净,故选排水法E。

K2MnO4+ MnO2+O2↑;由此可知,实验室用加热高锰酸钾固体分解制取氧气的反应属于“固体加热型”,故发生装置要选用A;由于氧气的密度比空气大,且不易溶于水,故可用向上排空气法C或排水法E来收集,但根据题意,要收集比较纯净的氧气,而排水法比排空气法收集要纯净,故选排水法E。

由于氯酸钾在二氧化锰作催化剂的作用下,受热分解生成氯化钾和氧气(逸出),故若已完全反应,则反应后的固体残渣是生成的氯化钾和二氧化锰(催化剂在反应前后不变)的混合物;其中氯化钾易溶于水,二氧化锰不溶于水,故要回收二氧化锰,可先加水溶解,然后过滤,再将所得滤渣(二氧化锰)洗涤、干燥即可,故正确操作的先后顺序是bcda。

(3)根据图示,B装置是固液常温型装置,实验室一般选用块状大理石或石灰石和稀盐酸反应,来制取二氧化碳,同时还生成氯化钙和水,故反应的化学方程式为CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O;由于浓硫酸具有吸水性,且不二氧化碳反应,故可用来干燥二氧化碳,如果用F装置盛浓硫酸来干燥CO2,F就是洗气瓶,则要长进短出,即CO2应从F装置的长管d端通入。

(4)只要能实现固、液体两种反应物的完全分离,就能随时控制反应的发生与停止;装置Ⅰ中的有孔塑料板可以放置固体,当关闭活塞时,由于装置内气体不能逸出,而使压强增大,会将部分液体压入长颈漏斗,使液面降至有孔隔板以下,由于固体留在了隔板上,故使固液体分离,从而导致反应停止;打开活塞时,气体放出,压强减小,液体再次进入并与固体接触、反应;装置Ⅱ中难以实现固液分离;装置Ⅲ中的破了的试管恰好起到了与装置Ⅰ中的有孔塑料板相同的作用,当试管移离烧杯,液体漏下,固液体即分离,当试管插入烧杯中液体中时,固液体即接触反应。所以图示装置中只有Ⅰ、Ⅲ装置能控制反应的发生与停止。

点评:熟记氧气和二氧化碳的实验室制法、原理和操作注意事项,是解题的关键;此外,本题的重点是常用气体的发生装置和收集装置的选取方法,要学会根据反应物的状态和反应的条件选择发生装置,根据制取气体的溶解性和密度的大小选择收集气体的方法。