(每空3分,共计12分)为测定某电源的电动势E和内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如图(a)所示的电路.ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑动片P与电阻丝接触良好.

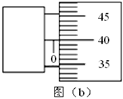

(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图(b)所示,其示数为d= mm.

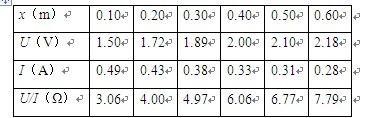

(2)实验时闭合开关,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U、电流I等相关数据,如下表:

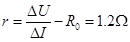

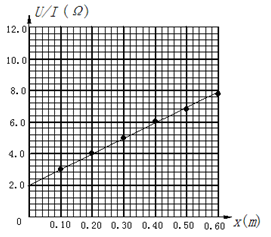

请根据表中数据在图(c)上作U-I关系图线,根据图象求电源的内阻r= Ω.

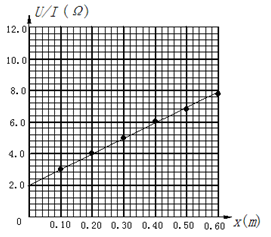

(3)图(d)是根据表中数据作出的U/I-x关系图象,由图象求出电阻丝的电阻率ρ为 Ω·m(保留两位有效数字).

(1)0.400(2)1.2

(3)

题目分析:(1)螺旋测微器读数方法:测量长度=固定刻度示数+可动刻度示数×精确度(注意单位为毫米).所以读数为0.400mm

(2)①U-I图象与纵轴的截距为电源的电动势,由图可得E=3.0V;图线斜率为电源的内电阻与 串联的总电阻,由图可得

串联的总电阻,由图可得

②关系图线如图

③由电阻定律有 ,

, ,由图可得

,由图可得

串联组成的电路)的内电阻,对

串联组成的电路)的内电阻,对 图像要理解其斜率与截距的物理意义。

图像要理解其斜率与截距的物理意义。